Une petite encyclopédie de Morsiglia

Page en cours de construction

L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-CYPRIEN

LA CONFRÉRIE

TOURS CARRÉES

LE COUVENT DE L’ANNUNZIATA

L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DES GRÂCES

FOUR À CHAUX DE NOTRE-DAME DES GRACES

LES MAISONS D’AMÉRICAINS

LES MOULINS

CHAPELLE SAINT-AUGUSTIN

MUTE

LE VIGNOBLE MORSIGLAIS

FRANÇOIS ANTONMARCHI, LE DERNIER MÉDECIN DE NAPOLÉON

JAMES BOSWELL À MORSIGLIA

L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-CYPRIEN

Par sa situation et par sa façade, l’église paroissiale Saint-Cyprien est tout à fait remarquable. Analysant cette façade, dans sa thèse d’histoire de l’art, Le baroque religieux corse, Nicolas Mattei ne boude pas son admiration : « Ici, la science de la composition atteint un niveau bien supérieur à tout ce que l’on peut voir à Bastia ».

Sans entrer dans tous les détails de son analyse, on peut attirer l’attention sur le jeu des quatre pilastres et des deux colonnes qui constituent, de chaque côté, le niveau inférieur : plus ou moins avancés par rapport au mur, ils créent un effet de relief et de courbe. Le regard s’élevant à partir de ces éléments verticaux atteint le second niveau où ne subsistent plus que les colonnes ; de chaque côté, les pilastres du premier niveau sont terminés l’un par un pyramidion, l’autre par une volute qui donne à ce niveau plus de légèreté. Le fronton triangulaire est doublé d’une avancée arrondie qui adoucit l’ensemble. Des niches, en créant des ombres, rompent l’uniformité des murs.

Cette église a été construite dans la foulée du Concile de Trente, dans la première moitié du XVIIe siècle, probablement. Elle est mentionnée dans la visite pastorale de Mgr Marliani en 1646 qui la décrit comme très belle et pourvue de nombreux ornements ; il ne

mentionne que les quatre chapelles les plus proches de l’autel. Elle est transformée vers 1750. La façade est plus tardive ; elle est de style baroque mais d’un baroque sobre, tempéré de néo-classicisme.

Se basant sur la relative étroitesse de la voûte en berceau qui la recouvre, on peut penser qu’elle a été construite à partir d’une première église, de style roman, couverte à l’origine en charpente. Le remplacement de celle-ci par une voûte a nécessité la construction de contreforts puissants. Ces contreforts ont été absorbés dans la construction d’un certain nombre de chapelles latérales au cours de plusieurs

campagnes de construction. Sur le côté droit de la nef on distingue la chapelle du scapulaire, une chapelle dédiée à Saint Etienne, et la dernière dédié à Saint Joseph. Sur le côté gauche, la chapelle du Rosaire, une chapelle dédiée à la Vierge Marie, et la chapelle qui abrite le baptistère. Les adjonctions successives de chapelles n’obéissent pas à un plan unique et donnent à l’ensemble une allure massive, heureusement masquée par l’élégance de la façade.

La chaire, datée de 1696, est signée du nom de l’ébéniste Pellegrini. L’orgue, un des plus anciens existant encore en Corse (1770) est dû au facteur Pietro Pirani.

L’église contient un certain nombre de tableaux intéressants parmi lesquels, dans la chapelle du scapulaire, un tableau de Giuseppe Badaracco, daté de 1642 ; ce tableau, offert par Cristofaro Stella, représente la Vierge remettant son étole scapulaire à Saint Erasme, patron des marins, en présence de Saint Christophe. Un autre tableau représentant Saint Augustin ornait à l’origine la chapelle du même nom. La chapelle du Rosaire abrite un tableau représentant le don du rosaire à saint Dominique en présence de Sainte Julie et Sainte Dévote, patronnes de la Corse. Les prédelles qui représentent les 15 mystères du christianisme ne sont pas ici situées sur les côtés du tableau mais suspendues dans la chapelle. D’autres chapelles ont été édifiées à la demande de familles influentes du village : la chapelle de Saint Etienne contient un tableau mettant en scène Marie et l’enfant couronnés, adorés par Saint Etienne et un moine qui est le donateur, Stefano Caracciolo, supérieur du couvent de Morsiglia au XVIIe siècle. La chapelle dite de Saint Joseph offre un tableau (daté de 1900) de la mort de Saint Joseph, signé de Paul-Mathieu Novellini ; il fut offert par la famille Fantauzzi.

Une légende encore vivante explique la présence de cette église au centre du terroir habité. Les fidèles des hameaux du haut du village voulaient la construire chez eux et y transportaient les pierres ; ceux des hameaux du bas avaient la même volonté et la nuit suivante venaient chercher les pierres pour les ramener en bas ; la nuit suivante ceux d’en haut les ramenaient chez eux ; finalement ils convinrent d’un compromis et construisirent ensemble l’église là où elle se trouve ! Sous une forme allégorique cette légende nous dit que l’emplacement de l’église et l’église elle-même est le résultat du dépassement des conflits entre les hameaux.

Georges Ravis-Giordani

LA CONFRÉRIE

A quelques mètres de l’église paroissiale s’élève l’oratoire de la Confrérie (en corse « a casaccia ») qui rappelle l’existence pluriséculaire de confréries aujourd’hui disparues. En 1646, Mgr Marliani signale l’existence de deux confréries « canoniquement établies » : une confrérie d’hommes, dédiée au saint Sacrement et une confrérie du Rosaire, probablement de femmes ou ouverte aux femmes ; à quoi s’ajoute une confrérie laïque dédiée à la sainte Croix. En 1958, Lebonvallet évoque une confrérie de Pénitents Blancs, dissoute pendant la seconde guerre mondiale. En 1928 il existait encore à Morsiglia une confrérie de femmes dite de l’Assomption de la Vierge.

Les confréries apparaissent dans l’Occident chrétien au XIIIe siècle, souvent liées dans les villes aux corporations de métiers. Dans le monde rural elles regroupent de façon égalitaire, dans un souci de piété et de solidarité, des hommes et des femmes issues de toutes les familles du village. De fait elles constituent ainsi une assemblée qui peut prétendre représenter les intérêts de l’ensemble de la communauté ; si bien qu’elles prennent des décisions qui concernent la vie économique et sociale du village (ouvertures des bans de récoltes et de dépaissance) et s’opposent parfois aux empiètements des notables et aux luttes de clans. C’est particulièrement vrai dans le Cap Corse et il est possible que la confrérie « laïque » de la sainte Croix évoquée par Mgr Marliani était de ce type.

Apparues en marge de l’Église et des autorités civiles, les confréries ont été longtemps suspectes aux pouvoirs. Au XVIe siècle, dans le contexte de la Contre-Réforme, l’Église y a vu le cadre d’une reprise en main des esprits. C’est, semble-t-il, le cas à Morsiglia pour les deux premières confréries notées par Mgr Marliani.

Georges Ravis-Giordani

TOURS CARRÉES

On connaît bien les tours « génoises », ces tours de guet, rondes le plus souvent, semées tout au long du littoral corse. Pour l’ensemble de la Corse on en compte une centaine, dont 27 pour le seul Cap Corse. Elles ont été érigées au XVIe siècle, d’abord à l’initiative des communautés elles-mêmes, puis à partir de 1520 par décision de L’Office de Saint Georges, l’organisme bancaire génois qui avait en charge l’administration de la Corse ; la plupart du temps, aux frais des communautés. Leur fonction était double : la principale était la surveillance de la mer afin de prévenir les villages de piémont d’une arrivée de pirates barbaresques ; elles avaient aussi pour tâche de surveiller le rivage afin d’empêcher les trafics de contrebande.

Morsiglia ne compte sur son rivage aucune tour de guet, mais Centuri en a une, dominant le port et visible depuis Morsiglia. En revanche le village est connu pour le grand nombre de ses tours carrées : neuf sont encore visibles et deux autres ont été transformées et englobées dans des maisons et ne sont plus identifiables que par leur base.

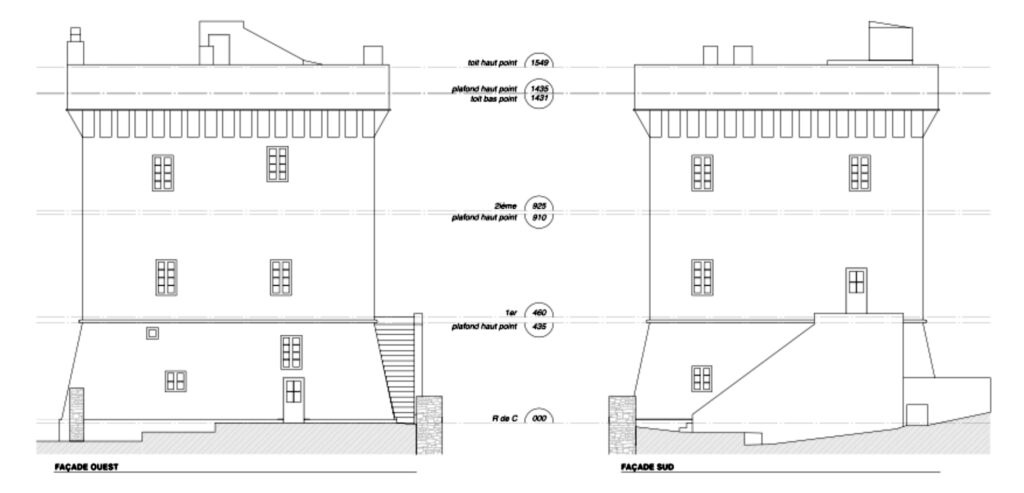

Ces maisons fortes connaissent toutes la même distribution des espaces : une base talutée (murs épais de 1,5 à 2 mètres) cernée par un cordon, un rez-de-chaussée couvert en voute, à usage de cave, pressoir, ou citerne, un premier et un second niveau à usage d’habitation, couverts en voute ou plafonnés, et une terrasse entourée d’un parapet sur mâchicoulis. Certaines tours possèdent aux étages des meurtrières. Comme dans les tours littorales, pas d’accès possible au rez-de-chaussée, l’accès au premier des deux niveaux supérieurs se fait par une échelle qu’on peut retirer si la tour est attaquée. Pas de fenêtres du côté de la montagne pour éviter une attaque de ce côté.

Plan de la Tour Pianasca (dressé par Roy Pelletier)

Pour les différencier des tours génoises on a prétendu que ces tours carrées étaient pisanes ce qui les daterait du XIIIe siècle. Il n’en est rien. Elles ne sont ni génoises ni pisanes mais corses et datent du XVIe siècle. Elles ont été construites dans la première moitié du XVIe siècle, à la même époque que les tours littorales et pour la même raison principale : faire face aux incursions des pirates barbaresques, particulièrement fréquentes dans cette période. La bataille de Lépante (1571) en détruisant la flotte turque, donne un coup de frein à la présence ottomane en Méditerranée occidentale.

A la différence des tours littorales qui ont surtout une fonction de surveillance, les tours carrées ont une fonction de défense, de protection et d’habitation. En cas de razzia, elles permettent aux seigneurs locaux qui les ont fait construire d’assurer aux habitants des hameaux un refuge ; elles permettent aussi de combattre l’assaillant depuis les toits terrasses.

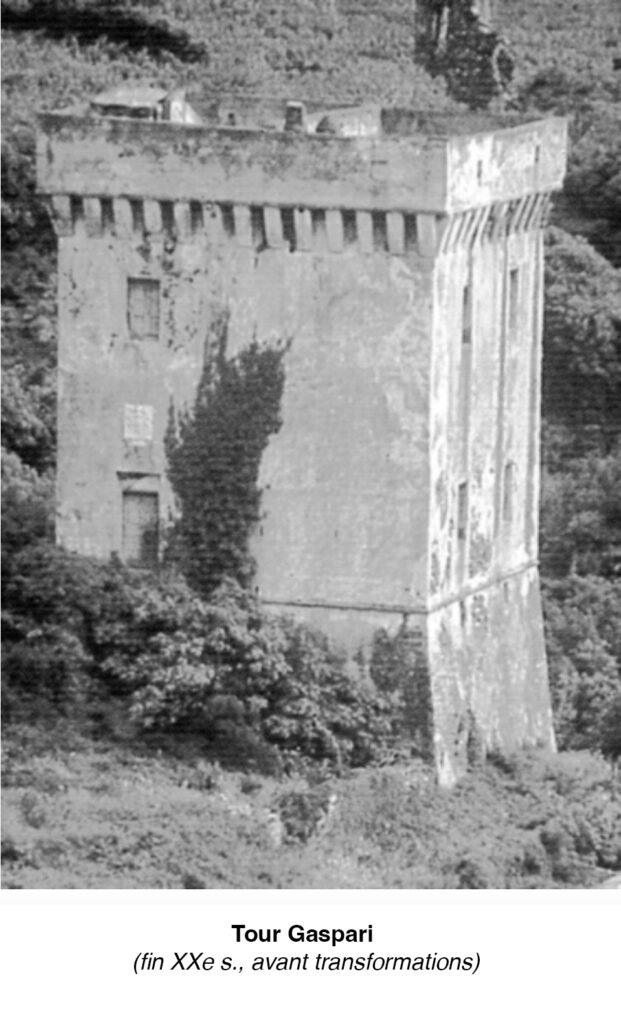

À Morsiglia, chaque hameau avait sa tour ou un accès rapide à une tour proche. Pecorile disposait de quatre tours, Stanti d’une seule, le hameau de Camorsiglia avait la tour dite de Gaspari, les trois hameaux de Giovanacce, Casanova et Posacce avaient accès à la tour dite de Petrillu (effondrée dans les années 1960) et à une autre tour transformée en maison à l’entrée de Giovanacce. Mucchjeta avait également une tour transformée en maison ; la base talutée de la tour est encore visible.

Morsiglia et Centuri ont subi en mai 1560 un raid important conduit par un capitaine corse, originaire de Pino, converti à l’Islam, Mammi Pacha, qui pendant de nombreuses années razzia les côtes de Corse au profit du dey d’Alger. A Morsiglia et Centuri, il attaqua d’abord le couvent, tua deux moines puis vint assiéger les villages ; il brûla plusieurs maisons, s’empara d’une tour et emmena les habitants en captivité. Nous avons d’autres indications sur le rôle défensif de ces tours : à Ersa, la tradition orale rapporte que les pirates « turcs » ayant attaqué le hameau de Cocinco les habitants se réfugièrent dans la tour (aujourd’hui disparue) et jetèrent sur les assaillants des ruches : attaquées par les abeilles les « Turcs » s’enfuirent. « Se non è vero è ben trovato ! »

Au XVIIe siècle, le péril barbaresque ayant quasiment disparu, ces tours deviennent des résidences de notables. On bouche les meurtrières, on ouvre plus de fenêtres aux étages et aussi une porte au rez-de-chaussée, l’accès au premier étage est facilité par un escalier extérieur. Mais trop austères et jugées inconfortables elles seront délaissées, à partir de la fin du XVIIIe siècle, au profit de maisons plus vastes, offrant un plus grand nombre de pièces. Seule la tour de Gaspari avait gardé jusqu’à sa profonde transformation, à la fin du XXe siècle, son allure d’origine.

Georges Ravis-Giordani

LE COUVENT DE L’ANNUNZIATA

Le Couvent de l’Annunziata a été fondé et construit par les communautés de Centuri et Morsiglia qui, en 1479, demandèrent aux Servites de Marie de venir s’y installer. L’Ordre des Servites de Marie, fondé en 1233 par des notables florentins était un ordre mendiant particulièrement bien implanté en Italie. Le contrat passé avec les communautés de Centuri et Morsiglia assurait aux religieux l’entretien matériel en échange de leur activité sacerdotale et pastorale. Le Couvent devient le siège de la province des Servites de Corse.

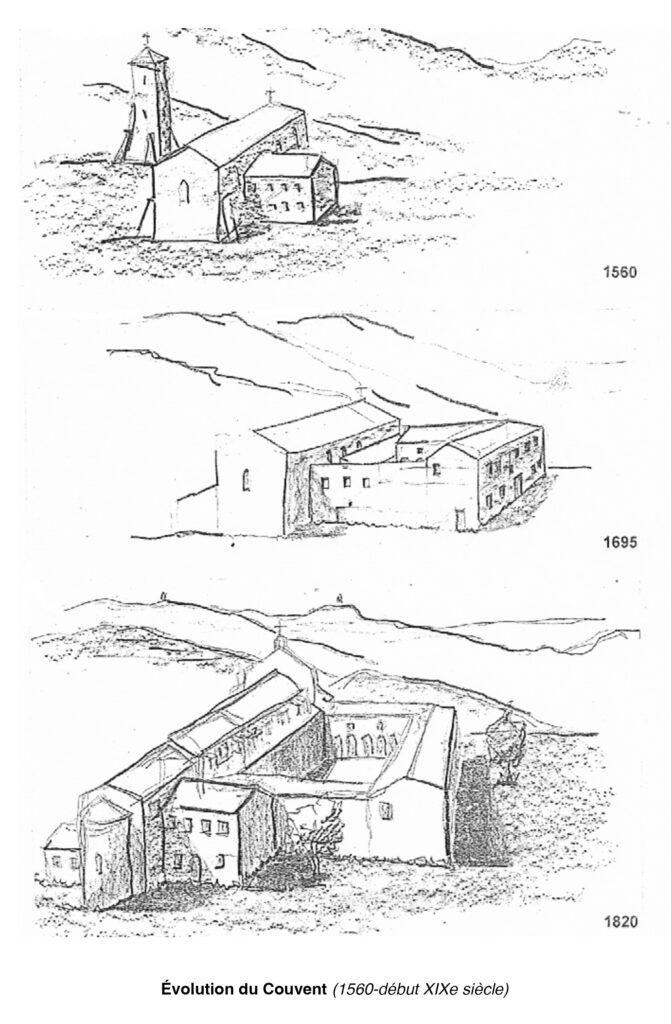

En 1479, l’église et la maison conventuelle étaient de dimensions modestes. La nef de l’église, à chevet droit, n’avait sans doute guère plus de 15 mètres de long ; elle était couverte d’une charpente en bois et de lauzes ; la maison conventuelle permettait d’abriter 3 à 4 personnes. Un campanile était situé à proximité ; on présume qu’il se présentait avec une base solide, talutée, comme une tour.

En 1560, un Cap-Corsin renégat, Mammi Pacha, à la tête d’une flotte de Barbaresques, met à sac les deux villages ; il prend d’assaut le Couvent qu’il pille et brûle en partie et tue deux religieux qui s’étaient réfugiés dans le campanile.

Peu à peu le couvent s’agrandit. En 1601 un inventaire fait état de 5 cellules. L’église compte plusieurs chapelles, certaines construites à partir du percement des murs, d’autres consistant seulement en des autels latéraux édifiés par les dons de familles de notables qui y enterrent leurs morts dans des « arche » creusées dans le sol près de l’autel.

De nombreux legs en argent, pièces d’orfèvrerie religieuse, chasubles mais aussi en pièces de terres (vignes, vergers, jardins) contribuent à faire du couvent un des plus riches de Corse. Les notables des deux communautés fondatrices rivalisent de largesses et se disputent la direction du Couvent. Ces tensions subsisteront sous d’autres formes ; sous la Révolution, le Plan Terrier faisant passer la limite des deux communes par le couvent, Centuri et Morsiglia s’en disputent la propriété. C’est finalement Morsiglia qui l’emporte, au prix d’une modification de la limite. En 1828, le jour du vendredi saint, une querelle de préséance oppose violemment les processions des deux communautés, chacune prétendant entrer la première dans l’église. On retrouvera une croix de procession dans le maquis. L’affaire fait grand bruit et conduit six Morsigliais, dont le maire, en correctionnelle. Sous la Restauration on ne plaisante pas avec l’offense à la religion. Verdict : six mois de prison pour le maire, des peines plus légères pour les autres.

En 1630 un nouveau chœur est construit, ce qui porte à 26 mètres la longueur de la nef, toujours avec un chevet droit. Plusieurs autres chapelles latérales sont construites, on en compte neuf.

Dans les dernières décennies du XVIIe siècle, des travaux importants sont entrepris pour agrandir le couvent et lui donner à peu près son allure actuelle en le fermant sur ce qui devient peu à peu un cloître. L’église en revanche n’évolue plus dans ses volumes et se dégrade.

En 1765, un des notables les plus importants de Morsiglia, Giacomo Giacomini de Porrata, enrichi dans l’exploitation des mines du Pérou, meurt à Livourne en léguant une fortune de 8 000 réaux espagnols, dont une partie sera destinée à restaurer et agrandir l’église de l’Annunziata. Les travaux commencent en 1785, sur la base d’un plan dressé par un architecte milanais, Giuseppe Antonio Bianchi ; ils dureront jusqu’au début du XIXe siècle.

C’est pratiquement une nouvelle église qui est construite, telle que nous la voyons aujourd’hui. Avec son chevet semi-circulaire, elle atteint la longueur de 42 mètres, la largeur de 18 mètres, englobant dans ses murs huit chapelles latérales. La toiture est entièrement refaite, en voute, éclairée par des lunettes.

Entre temps, le vote, en 1790, de la Constitution civile du clergé aboutit au départ des Servites de Marie. L’entretien matériel du couvent n’est plus assuré que par deux convers.

En 1828 le couvent et les terres qui lui sont rattachées est mis en vente ; les terres sont achetées par des particuliers mais le couvent reste propriété de la commune de Morsiglia.

En 1864, le Couvent est occupé par des Capucins. En 1883 ils font construire contre le mur de l’église une galerie reliant les ailes est et ouest du couvent. Ils quittent le Couvent en 1903 en application des décisions prises par le gouvernement Combes.

De 1914 à 1918, le couvent de Morsiglia est un des couvents corses où sont internés les ressortissants allemands et autrichiens surpris en France par la déclaration de guerre. Jusqu’à 250 internés résident ainsi au couvent.

En 1927, la commune loue le couvent à une association d’étudiants de l’Université de Strasbourg ; pendant plus d’un demi-siècle, des générations d’étudiants alsaciens viendront passer à Morsiglia des vacances qui, pour certains se termineront par un mariage avec un(e) Cap-corsin(e).

Georges Ravis-Giordani

L’ERMITAGE DE NOTRE-DAME DES GRÂCES

Cette chapelle de col, au carrefour de routes anciennes qui reliaient, de part et d’autre du Cap Corse les différents villages, date du XVIIe siècle mais elle en a remplacé une autre plus ancienne. Elle a été remaniée au XIXe siècle et c’est peut-être à cette époque qu’a été construit l’ermitage lui-même.

Le dernier ermite à y avoir séjourné y trouva une mort tragique ; il fut assassiné par deux vagabonds et son corps jeté dans la citerne qui recueillait les eaux de pluie. Les deux assassins furent arrêtés au moment où ils s’embarquaient pour l’Italie.

La chapelle est, chaque année, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, le lieu d’un pèlerinage auquel les Morsigliais sont toujours très attachés. On y venait autrefois, jusque dans les années 1960, de plusieurs communes alentours. En 1956, le curé de Morsiglia, Camille Lebonvallet, évaluait à 600 le nombre de pèlerins et à trente le nombre de voitures.

Les cérémonies religieuses (messe et procession) s’accompagnaient de nombreuses festivités profanes ; la procession ayant lieu l’après-midi, on déjeunait sur place en famille, avant de participer au bal champêtre, suivi de jeux collectifs.

En 1935, le programme comprenait le tir au coq, tir à la carabine, course au sac, tombola, course aux ânes ; aujourd’hui, ces festivités se déroulent toujours avec les cérémonies religieuses, on y déjeune encore en famille et entre amis, avant l’incontournable concours de boules, pêche à la ligne et la table à dés pour les enfants.

Georges Ravis-Giordani

FOUR À CHAUX DE NOTRE-DAME DES GRÂCES

Les fours à chaux étaient nombreux à Morsiglia ; on en comptait six au XIXe siècle. Jusqu’à la découverte et à la banalisation du ciment, la chaux était largement utilisée dans les travaux de construction mais aussi pour bien d’autres usages : amender les sols, protéger les arbres fruitiers, lutter contre le mildiou de la vigne, badigeonner les maisons et lutter contre les parasites.

La chaux est produite par calcination d’une pierre calcaire à la température d’environ 900°.

Les fours à chaux corses étaient des fours à voûte (voir le croquis), d’une hauteur de huit à dix mètres, souvent enterrés à-demi dans un talus.

On commençait par construire une voûte avec des dalles de pierre calcaire dans le bas du foyer, afin d’aménager un foyer. On entassait par le dessus du four les pierres calcaires en les disposant de telle façon qu’elles soient brûlées uniformément.

On allumait d’abord un feu léger afin de chasser l’humidité du calcaire. Puis on fermait le haut du four avec une dalle d’argile dans laquelle on ménageait quelques évents et on poussait le feu afin de porter la masse des pierres à la température de 800 à 900 °. L’opération durait 7 à 8 jours. On contrôlait le feu en observant la couleur de la fumée qui s‘échappait des évents. Quand il n’y avait plus de fumée, on considérait que la calcination était terminée.

On laissait refroidir le four, pendant deux à trois jours, avant de casser la voute afin d’extraire la chaux vive qu’on éteignait dans l’eau pour faire une chaux éteinte utilisable dans les constructions et l’agriculture.

Georges Ravis-Giordani

LES MAISONS D’AMÉRICAINS

Morsiglia compte une dizaine de « maisons d’Américains ». Elles sont le témoignage d’une aventure collective commencée au XVIIIe siècle, propre à tout le Cap-Corse et à quelques villages de Balagne. Sur 167 maisons de ce type recensées, 151 sont situées dans la Cap-Corse.

De la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de cap-corsins s’établissent dans la zone des Caraïbes, et plus particulièrement pour les Morsigliais à Porto-Rico. Ils y constituent, en quelques décennies, des fortunes considérables dans la culture de la canne à sucre, du café, du cacao et dans le commerce maritime. Le premier à s’installer est, en 1795, Antoine Sylvestre Fantauzzi. D’autres suivront tout au long de la première moitié du XIXe siècle, qui ont nom Antonmattei, Baldassari, Caraccioli, Ferrandini, Giordani, Prosperi, Semidei, Stella, Vincentelli. Des noms encore portés aujourd’hui par des familles du village. Entre ces expatriés et leurs parents restés au village, les liens sont maintenus, si bien qu’un certain nombre reviennent, fortune faite, s’installer dans leur village.

Ils y font construire des maisons qui permettent d’afficher leur réussite. Les premières maisons, construites jusqu’au milieu du siècle gardent l’allure des maisons traditionnelles : un corps de bâtiment rectangulaire, un toit à deux pentes couvert de lauzes, une allure sobre, voire austère ; elles sont construites au sein des hameaux et ne se distinguent des autres maisons que par leur taille, leur hauteur, et bien entendu le confort, voire le raffinement des intérieurs (plafonds peints de scènes évoquant la mythologie ou les paysages des Caraïbes, tableaux, meubles, bibliothèques). C’est le cas des maisons Pietri et Agostini à Muchjeta ; des maisons Stella et Nicolaï (milieu du XIXe s.) à Pecorile et Baragogna.

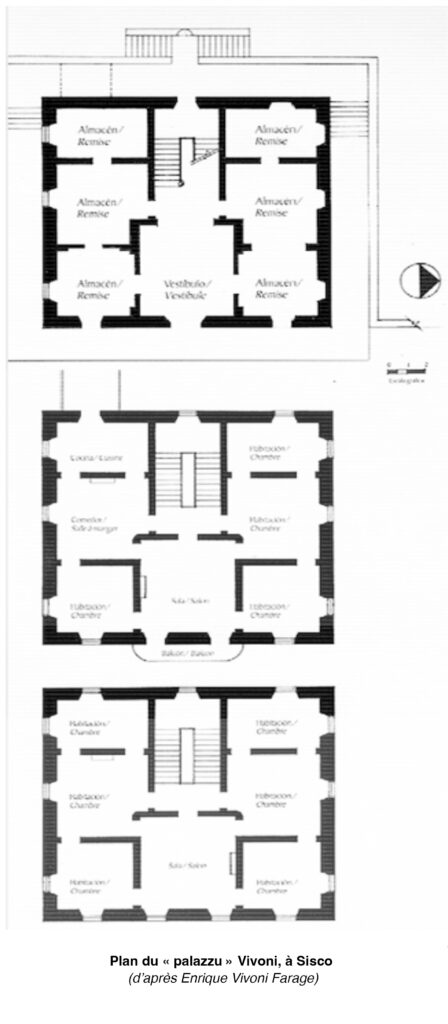

Vers la fin du XIXe siècle on voit apparaître des maisons de style toscan, de forme carrée, avec un toit à quatre pentes, couvert de lauzes ou de tuiles, entourées d’un parc-jardin, ce qui implique qu’elles sont construites à l’écart du village. La distribution des pièces, telle que la décrit Enrique Vivoni Farage est géométrique : au rez-de-chaussée, qui est occupé par des pièces de service et de réserves, une entrée et un escalier ; au premier et au second, sur un plan identique (qui permet éventuellement d’accueillir deux familles apparentées) un salon central distribuant l’accès aux chambres et à la salle à manger. Un ou plusieurs balcons allègent la façade. C’est le cas du « palazzu » Fantauzzi à l’entrée de Pecorile (édifié en 1875 par deux frères) et du « palazzu » Agostini de Baragogna. La villa Haïti, à la sortie de Pecorile (début du XXe siècle) reproduit dans une taille plus réduite le même type de maison.

Le château Fantauzzi, sur la route de Prunu, dominant le village, terminé en 1924, est encore différent : avec son élégante loggia à colonnade et sa couleur blanche il tranche sur les autres « palazzi ». Par sa loggia il rappelle le château Cagnignacci de Figarella (San Martino di Lota).

Une place à part doit être réservée au « palazzu » Ghielfucci. Il est situé au cœur du hameau de Pecorile, adossé à une ancienne tour carrée, la tour Caraccioli ; il rappelle par sa disposition une hacienda : les bâtiments d’habitation, les annexes et les jardins clos entourent une cour-patio à laquelle on accède par un portail passant sous la maison ; les galeries à arcades, à deux niveaux superposés, avaient été prévues pour être ouvertes mais ont été fermées car elles étaient exposées au nord ; Antoine-François Ghielfucci, qui le fait construire en 1838 n’était pas cap-corsin, il était né dans le Boziu en 1776 ; il a fait fortune à Porto-Rico où il meurt en 1845. Il y a rencontré un Prosperi, de Morsiglia, qui l’a convaincu d’investir dans le Cap-Corse. Avait-il l’intention de s’y installer plus tard ? En tout cas il a fait faire, pour amener l’eau à la maison, des travaux d’aménagement hydraulique importants, peu communs à cette époque.

Georges Ravis-Giordani

LES MOULINS

On trouve sur le terroir de Morsiglia les restes de plusieurs moulins : deux moulins à vent, le moulin de Steppiale et plus loin un autre du même type, à demi écroulé ; ils sont bien visibles encore sur la crête du Monte Grossu ; les moulins mus à la force de l’eau sont au nombre de cinq : trois sur le Fiume Majò, deux sur le Tuvu (ou Santuariu). Sur le Fiume Majò, un premier moulin, dit « Filetagna » est encore visible un peu en dessous du pont que franchit la RD 80 ; selon la monographie de C. Lebonvallet, les ruines d’un second moulin étaient encore visibles dans les années 1960, à proximité du couvent ; tous deux étaient destinés à la mouture du blé ; un troisième, dit « A Londa », était dédié au détritage des olives. Sur le Tuvu, les deux moulins étaient des moulins à farine, le premier non loin de la fontaine du Santuariu, le second, tous près de la mer (il est encore visible depuis la mer) au lieu-dit « Fondu biancu ». Tous ces moulins appartenaient à des familles de notables : Pietri, Agostini, Semidei.

LES MOULINS À VENT

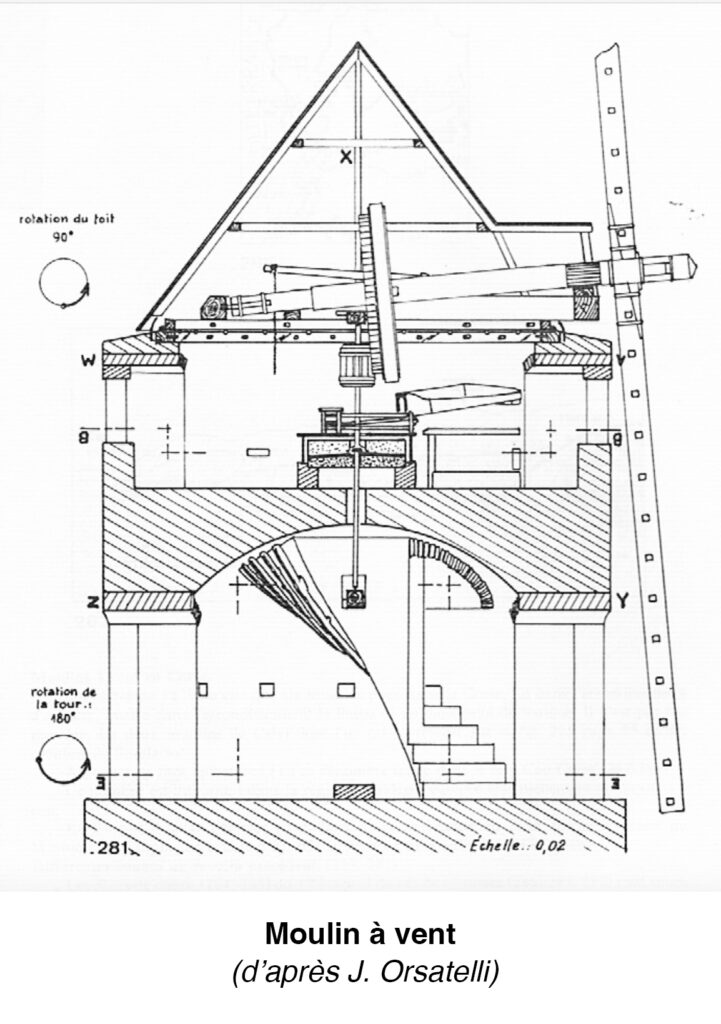

Les deux moulins à vent de Morsiglia sont des moulins tours semblables à ceux qu’on connaît en Provence. Le principe en est le même. Le moulin de Steppiale, encore visitable, est de ce type et on peut imaginer comment il fonctionnait en se reportant au dessin ci-dessous.

Par un jeu d’engrenages l’arbre sur lequel sont fixées les ailes entraine la meule tournante. L’ensemble moteur (ailes et arbre) peut tourner sur un chemin de roulement fixé au sommet de la tour de telle façon que les ailes se présentent au vent sous l’angle le meilleur, notamment quand le vent souffle trop fort. L’axe central, en fer, qui relie les engrenages à la meule tournante repose sur un palier pris dans la maçonnerie qui sépare le premier et le second niveau du moulin.

Pour le reste le fonctionnement des meules est dans l’ensemble le même que ce qu’on a déjà vu dans les moulins à eau.

D’où venait le blé que l’on moulait dans ces moulins ? En raison de son relief, l’extrémité du Cap-Corse ne se prête guère à la culture du blé ; en 1801, le maire de Morsiglia, Pietri, signale que les plus pauvres sèment un peu de blé dans de petites parcelles. Pourtant le nombre important d’aires de battage que C. Lebonvallet signale, en 1958, dans sa monographie permet de penser qu’en des temps plus anciens que le XVIIIe siècle la culture du blé, base de l’alimentation, devait tenir une certaine place dans l’économie locale. Mais depuis au moins le XVIIIe siècle la culture de la vigne avait pris tellement d’importance qu’en dehors des jardins il n’y avait plus guère de place pour les cultures vivrières.

Le blé était donc importé, par bateau, du Valinco précise le maire en 1801. Pour donner un seul exemple, au cours du premier semestre de 1781, Morsiglia a importé depuis le port de Propriano 1260 « mezzini » de blé et 94 mezzini d’orge, soit une quantité d’environ 590 hl de céréales (mesures en volume). Mais le blé peut arriver aussi de Balagne et même de beaucoup plus loin, d’Egypte et d’Ukraine. En 1828, l’orge d’Odessa coûte moins cher (transport compris) que l’orge en provenance du Continent.

LES MOULINS À EAU

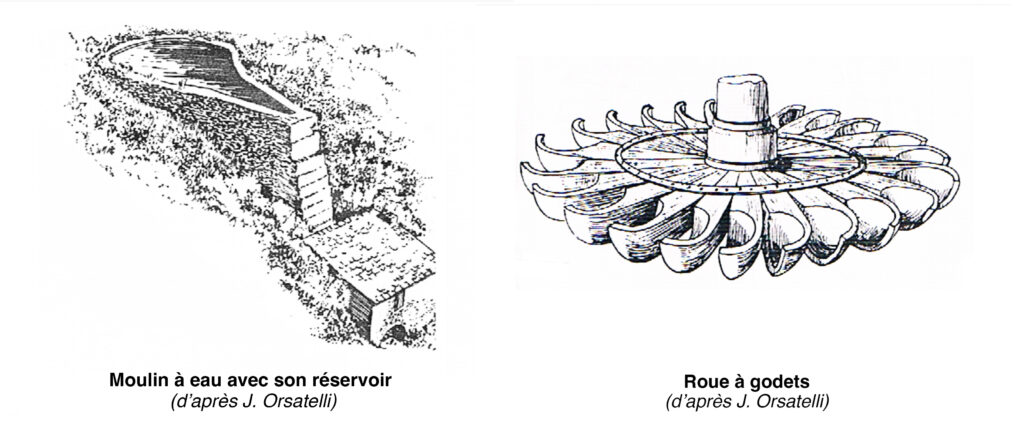

On pourrait s’étonner que dans un pays où l’eau est rare, les torrents souvent à sec et où le vent, en revanche, souffle deux cents jours par an, on trouve trois fois plus de moulins à eau que de moulins à vent. La raison est historique. Le moulin à eau est connu en Méditerranée depuis l’antiquité romaine, tandis que le moulin à vent, inventé au VIe siècle en Iran, n’est parvenu en Europe du Nord qu’au XIIe siècle et en Méditerranée au XVe siècle. On a donc, depuis longtemps, mis au point une technique astucieuse pour tirer le meilleur parti d’une eau rare : en la stockant dans des réservoirs situés en amont, presque à la verticale de la roue motrice du moulin.

Quand le réservoir (« puzzone ») est plein, on ouvre une vanne et l’eau se précipite par une conduite forcée sur la roue motrice (composée de godets ou de palettes de bois). On peut ainsi faire tourner le moulin pendant un certain temps ; en hiver, quand le débit des torrents est suffisamment abondant le moulin peut tourner en continu. Le « puzzone » du moulin de A Londa mesure 14 m. de long sur 4 m. de large et il est profond de 2 m., soit plus de 100 m3.

La roue motrice est située dans la partie la plus basse du moulin, la salle d’eau. Son axe, d’abord en bois, prolongé par un axe en fer, traverse la voute de la salle d’eau et la meule dormante ; il est encastré dans la meule tournante à laquelle il communique son mouvement de rotation. Par un trou situé au centre de la meule tournante une trémie laisse tomber le blé entre les deux meules ; il est ainsi écrasé et expulsé sur les côtés par le mouvement rotatif ; la farine tombe dans le coffrage en bois qui contient les deux meules ; elle est ensuite séparée du son (blutage) avant d’être mise en sac.

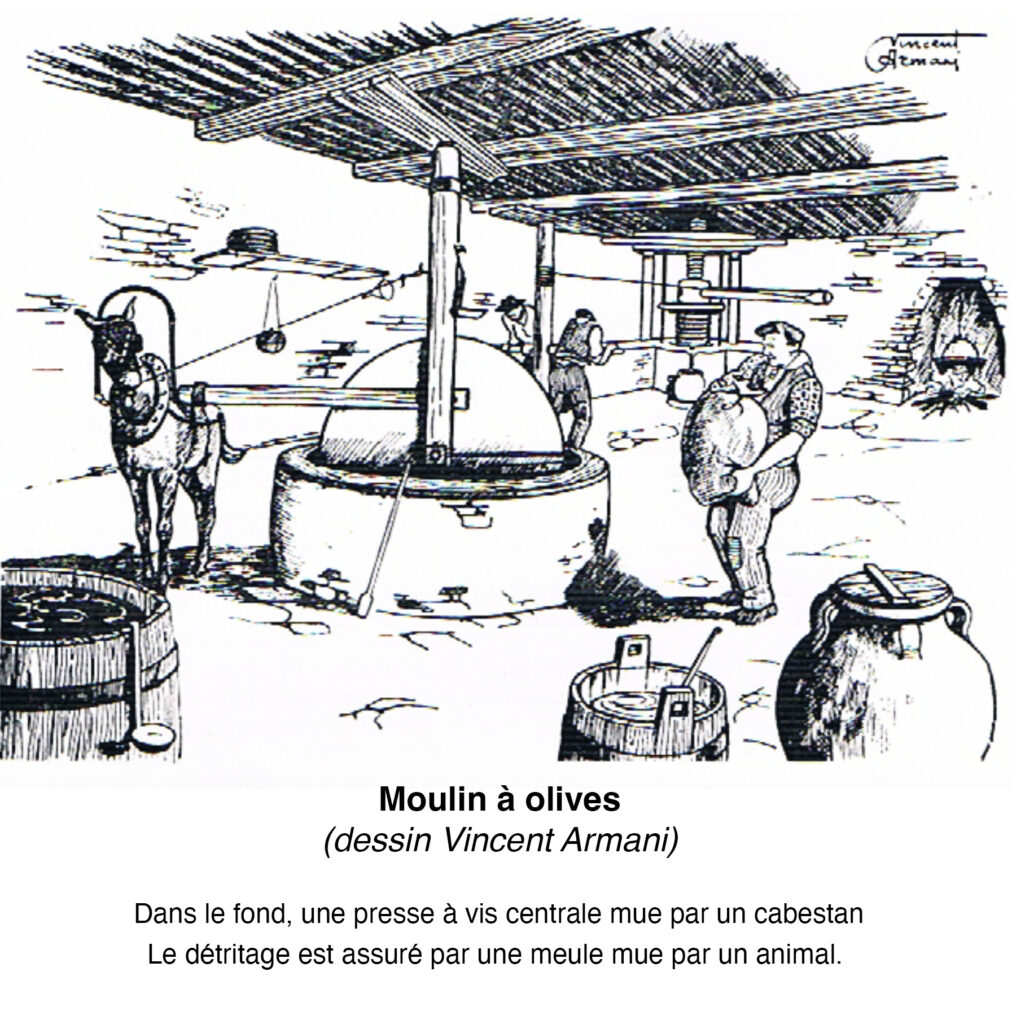

Dans un moulin à olives (« franghju », la roue motrice sert à faire tourner une meule qui détrite les olives à l’intérieur d’une cuve tronconique. Mais dans la plupart des moulins à olives ce travail est assuré par un animal.

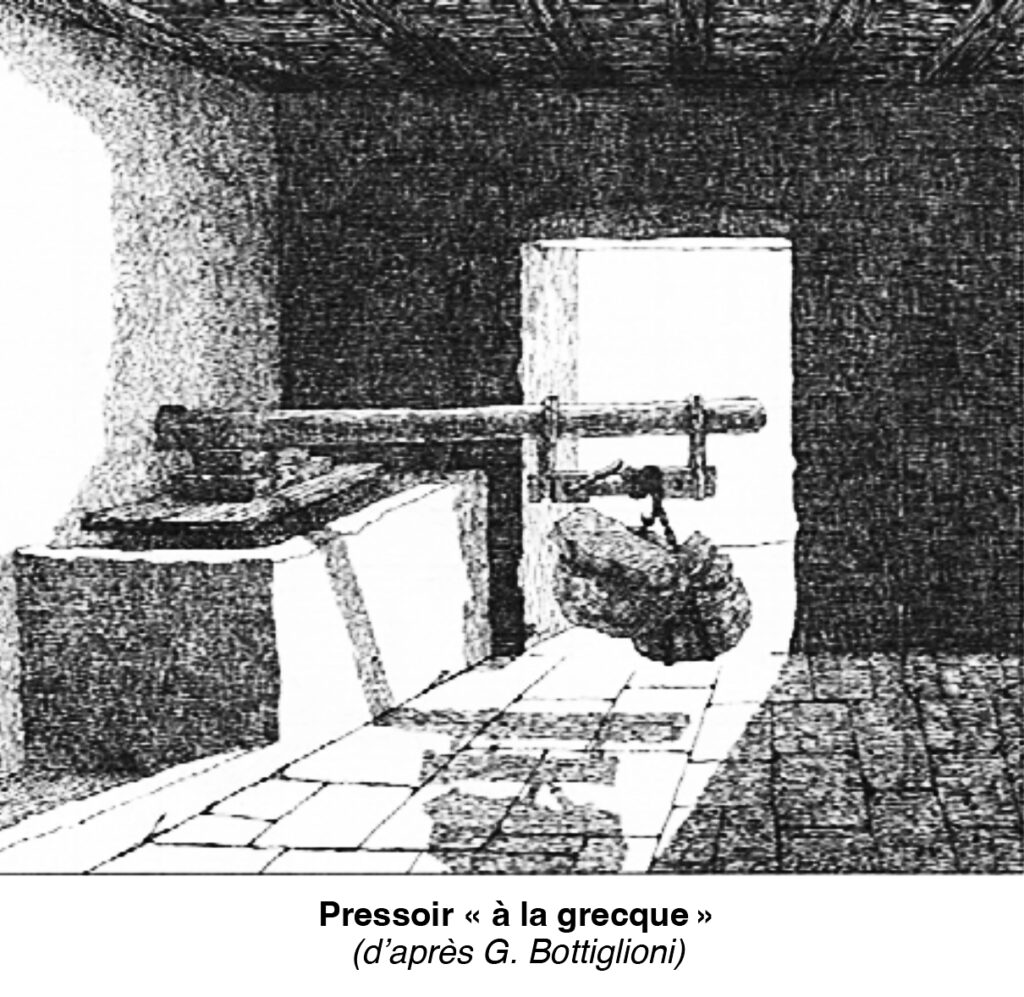

Une fois les olives détritées il faut presser. A Morsiglia, traditionnellement le principe sur lequel est construit le pressoir le plus courant est le même que pour le pressoir à vin : une poutre encastrée dans un mur à laquelle est suspendue une lourde pierre (« pisone ») pressure les scourtins en alfa tressé (« zumbine ») dans lesquels sont enfermées les olives avec leurs noyaux écrasés. Au fur et à mesure que la poutre s’abaisse, on peut la relever à l’aide d’une pièce de bois (« mulinellu ») jusqu’à ce qu’on ait extrait le maximum d’huile. Ce procédé rustique peut être amélioré par l’usage d’un cabestan. Un progrès substantiel est assuré par la presse à vis qui apparaît au cours du XIXe siècle, qui peut elle aussi être mue par un cabestan.

Georges Ravis-Giordani

CHAPELLE SAINT-AUGUSTIN

Cette chapelle de style préroman constituée d’une petite nef de 10 mètres sur six, et d’une abside semi-circulaire, est située à 550 m d’altitude.

De cette éminence qui est le point le plus élevé du terroir de Morsiglia on découvre les villages environnants et on a une vue superbe sur la mer. L’archéologue G. Moracchini-Mazel, en se basant sur des vestiges proches a émis l’hypothèse que dès le Haut Moyen Âge, un moine ait pu assurer le service d’un feu destiné à guider les marins mais aussi sans doute à prévenir d’éventuelles incursions de navires « sarrasins » venus du Maghreb ou de l’Espagne ; car dès le VIIIe siècle le Cap Corse connait ce genre de menace. La signalisation par feux visibles d’un lieu élevé à l’autre s’est poursuivie jusqu’au XVIe siècle dans les tours de guet dites « génoises ».

La chapelle saint Augustin faisait partie des biens du monastère bénédictin de la Gorgone (une petite île située entre Livourne et la Corse) qui possédait de nombreux biens fonciers dans le nord du Cap Corse, en Balagne et dans la Marana, issus de legs pieux.

Dans les années 1960, Geneviève Moracchini-Mazel l’a visitée et l’a datée de la fin du IXe siècle ou du début du Xe siècle. Certains aménagements affleurant dans le soubassement de la chapelle laissent penser qu’elle a peut-être été bâtie sur les restes d’un lieu de culte (païen ?) antérieur. L’abside et l’autel sont de cette époque. Lee autres parties de la chapelle ont fait l’objet de remaniements et réparations dans les siècles suivants. La dernière restauration date de 1878. La toiture et le sol, étaient recouverts de teghje. Dans les années 1950, la toiture était à demi effondrée ; depuis un demi-siècle la dégradation s’est poursuivie et accélérée puisqu’en 2016 une partie de la façade s’est

effondrée.

Cette chapelle veille sur le territoire de Morsiglia depuis plus de mille ans. Le culte y a été pratiqué jusqu’en 1914 ; une messe y était dite chaque année pour la saint Augustin, le 28 août.

Comme en bien des lieux dont l’origine est très ancienne une légende veut qu’un trésor soit enfoui dans une caverne, aux environs de la chapelle. Une autre légende veut que Saint Paul, au cours de son dernier voyage, soit allé du port de Centuri à la marine de Meria par la montagne, ce qui l’aurait fait passer par Saint Augustin.

Georges Ravis-Giordani

MUTE

Mute est la « marine » de Morsiglia. Chaque village du Cap Corse a au moins une « marine ». On entend par là un lieu suffisamment abrité et accessible par terre et par mer mais qui n’est pas pourvu d’installations du type digue ou quai. L’anse de Mute était, par temps calme, un lieu propice au mouillage des voiliers de jadis (polacres, brigantins, pinques, tartanes, chebecs), bâtiments à faible tirant d’eau.

S’ils ne pouvaient accoster on utilisait un « schifu », petite barque à rames utilisée pour transborder les marchandises. Les plus gros bâtiments pouvaient aussi utiliser le port de Centuri

Cette « marine » malgré son aspect modeste fut, durant des siècles, le lieu d’un trafic commercial important. Les maisons de Mute comportaient au rez-de-chaussée ce qu’on appelle en corse un « magazinu », un « fondu » qui servait au stockage des marchandises). Le Plan Terrier (1770) signale que la marine de Mute abritait 43 « magasins ». En 1787, six armateurs morsigliais, possédaient six navires

allant de la polacre (55 tonneaux) à la simple barque de quelques tonneaux ; l’armement de ces navires représentait une quarantaine de marins ; à quoi s’ajoutaient une dizaine de barques de pêche. Au XIXe siècle, avec l’accroissement des échanges, des négociants locaux firent édifier le Casone, sur la rive sud du Guadi, le ruisseau qui longe le hameau ; ce bâtiment, auquel on pourrait donner le nom de halle au vin, comprenait deux travées ; de gros piliers carrés supportaient une voûte en tiers-point couverte d’une terrasse. Là se faisaient la centralisation et la manipulation des cédrats et des vins destinés à être expédiés sur le continent.

Les importations portaient sur des marchandises diverses telles que pâtes, riz, sucre, cuirs, tissus, poteries, cordages, métaux bruts et façonnés, haches, faucilles, pelles, pioches, armes, bijoux, bibelots. Les exportations consistaient en vin de table et de dessert, huile d’olive, grignons d’olives, myrthe, figues, cédrats et charbon de bois.

Cette activité maritime était d’autant plus nécessaire que les routes terrestres carrossables n’apparaissent dans le Cap Corse qu’au cours de la seconde moitié du XIXe siècle ; c’est donc par la mer que se fait l’essentiel du commerce.

Avec le déclin de l’économie agricole et le développement des voies de communications par terre et par mer, Mute perd peu à peu ses fonctions ; seules demeurent encore jusqu’au milieu du XXe siècle, les activités de pêche. Les maisons des anciens armateurs

deviennent pour ces familles de notables des résidences d’été où l’on vient profiter de la fraicheur et des plaisirs de la pêche et de la baignade. Depuis le début du XXème siècle, Mute a pris ainsi figure de petite station estivale et balnéaire à caractère familial ; différente en cela du port de Centuri, ouvert largement au tourisme.

Georges Ravis-Giordani

UNE CULTURE DE LA VIGNE ET DU VIN : LE VIGNOBLE MORSIGLAIS

Le Cap Corse ne compte plus que cinq domaines viticoles. Deux sont situés à Morsiglia, au hameau de Muchjeta : le domaine de Pietri et le Clos Paoli. Ils sont les témoins d’une histoire pluriséculaire.

Introduite en Corse par les Grecs, la vigne s’est répandue dans toute l’île, même dans les villages de montagne où, sur des plans rustiques, elle permettait d’assurer la consommation familiale d’un vin de qualité médiocre, à faible teneur d’alcool.

En revanche, dans le Cap Corse et dans le Nebbiu (région de Patrimoniu), on a, dès le XIe siècle, la preuve d’une grande maîtrise de la viticulture et de la vinification. Les vins blancs et les muscats du cap Corse étaient connus et appréciés à Rome où ils figuraient à la table des papes et de l’aristocratie ; ils étaient aussi expédiés vers les capitales de l’Europe du nord où ils étaient vendus comme vins de Malaga ou de Xérès.

La viticulture cap-corsine repose sur un système agraire très élaboré qui a d’ailleurs modelé le paysage et l’habitat. Il a fallu en effet aménager les pentes jusqu’au bord de la mer en créant, au fil des siècles, par un travail harassant, des terrasses, parfois minuscules, soutenues par des murs de pierres sèches, et protégées du vent par des clôtures faites de bruyères entrelacées.

Sur ces parcelles suspendues on procédait, à la pioche (« zappone » ou « marrone »), au creusement de fossés, profonds de 80 cms à un mètre, espacés de deux mètres, dans lesquels on plantait les pieds de vigne. Il fallait environ dix ans pour que la vigne donne son rendement maximal. Ces parcelles ont subsisté jusqu’à la première moitié du XXe siècle ; aujourd’hui le vignoble ne persiste plus que sur les pentes les plus douces où on peut utiliser des engins mécaniques.

A la fin du XVIIIe siècle, dans le canton de Rogliano, 71 % du sol cultivé est planté en vignes, 10 % en oliviers, le reste en vergers fruitiers et en jardins. On est donc en présence d’une monoculture à vocation commerciale et spéculative, avec comme conséquence la réduction des cultures vivrières et le risque de disettes et de famines quand on ne peut plus importer, par voie de mer, le blé, le seigle et les châtaignes qui constituent la base de l’alimentation.

Au XIXe siècle la viticulture va encore se développer ; les techniques culturales et de vinification s’améliorent pour aboutir à une production stable de vins de grande qualité : muscats, vins blancs, rouges et rosés produits à partir de cépages anciens et autochtones ; le niellucciu (vins rouges et rosés), le vermentinu (blancs), le sciacarellu (rosés), le malvasia (blancs).

Les vendanges commencent normalement dans la deuxième quinzaine de septembre. Chacun ayant au moins une parcelle de vigne avec laquelle il fait son vin de l’année, possède dans la cave de sa maison un pressoir rustique, le « palmentu », destiné à presser le raisin. Il s’agit d’une cuve carrée, en maçonnerie, d’un mètre cinquante à deux mètres de côté, profonde de 80 cm, attenante à un mur de la cave. Elle est percée à sa base d’un trou par lequel elle communique avec une autre cuve plus petite. On dépose le raisin dans la grande cuve et on le foule d’abord au pied. Un premier jus (« mostu ») s’écoule dans la petite cuve où on le recueille.

Afin d’extraire le maximum de jus une seconde opération commence alors ; on met en place une longue poutre (« pertica ») fichée dans le mur. Cette « pertica » repose sur de lourdes planches posées sur le raisin. A son extrémité, deux cordes disposées comme des courroies supportent un cabestan de section carrée percé de trous sur chaque face (« mulinellu ») ; autour de ce cabestan s’enroule une corde supportant une grosse pierre (« pisone » ) ; on fait tourner le cabestan et on le bloque à la position voulue grâce à des bois (« stanghe ») fichés dans les trous ; au fur et à mesure que la « pertica » descend on remonte le « pisone » en telle sorte que la pression soit toujours maximale, jusqu’à

obtenir l’extraction de tout le jus du raisin.

Il ne reste plus alors qu’à mettre ce jus dans des tonneaux où il fermentera pour donner du vin. Dès le XIXe siècle, on améliorera la vinification par la méthode du soutirage.

A Morsiglia le domaine de Pietri est le dernier à avoir conservé la technique du passerillage : pendant une dizaine de jours au moins, on laisse sécher au soleil sur des terrasses couvertes de lauzes, les grappes d’un cépage particulier le malvasia, afin qu’il perde son eau et que les sucs et le sucre se concentrent ; on obtient ainsi un muscat de haute teneur en alcool qu’on appelle « impassitu ». Autrefois la plupart des maisons disposaient d’une terrasse sur laquelle on faisait ainsi sécher le raisin muscat qu’on pressait ensuite, « à la main » disent certains, pour extraire de quoi remplir quelques bouteilles d’ « impassitu ».

Le « rappu » est produit avec une technique semblable à partir d’un autre cépage, l’aleaticu. De couleur sombre il est considéré comme le vin d’apéritif typiquement cap-corsin ; les moines du couvent de Morsiglia en produisaient au XVIIe siècle.

Georges Ravis-Giordani

FRANÇOIS ANTONMARCHI, LE DERNIER MÉDECIN DE NAPOLÉON

François Antonmarchi nait le 5 juillet 1789 à Morsiglia, au hameau de Baragogna dans une famille de petits notables. Au XVIIe siècle, plusieurs Antonmarchi sont patrons de barques, c’est à dire armateurs faisant du commerce avec la Terre Ferme. Au XVIIIe, les Antonmarchi sont notaires (c’est le cas de son grand-père et de son père, Jean) ou ecclésiastiques. Parmi les ancêtres de François, l’un d’eux, le Père Arcangelo Antonmarchi, a été Prieur du Couvent de Morsiglia et Centuri et Provincial des Servites de Corse. Sa mère, Brigitte Antonmattei, meurt en 1800 ; elle a donné naissance à cinq enfants : François est l’ainé, trois sœurs suivent dont une, Anna, épousera Toussaint Stella qui sera maire du village entre 1849 et 1858 ; son frère benjamin, Dominique sera lui aussi maire de Morsiglia entre 1830 et 1832 ; son père s’étant remarié, avec sa belle-sœur Catherine Antonmattei, aura un troisième fils, Joseph-Marie, qui en 1829 partira faire fortune aux Amériques et deviendra planteur de canne à sucre en Colombie ; un cousin germain deviendra planteur de café à Santiago de Cuba.

Dans cette famille dont l’évolution sur trois siècles est représentative du destin de ces notables cap-corsins, François Antonmarchi fait figure d’exception.

Après d’excellentes études primaires à l’école du Couvent de Morsiglia où un de ses oncles, prêtre, Etienne Antonmarchi veille sur son éducation, François est envoyé, à l’âge de 12 ans, à Livourne, dans une famille amie, pour suivre des études secondaires. Il les poursuit à l’Université de Pise puis à Florence auprès du Professeur Mascagni. L’École de médecine italienne est à la fin du XVIIIe siècle l’une des plus fécondes, associant la dissection, l’anatomie et l’observation clinique ; et c’est de ses méthodes que s’inspireront au XIXe siècle les grands médecins français, Bichat, Laennec, Corvisart. François Antonmarchi, est donc à bonne école et va se distinguer auprès de Mascagni comme son disciple préféré. Entre 1808 et 1812 il obtient les diplômes de médecin et de chirurgien, se spécialisant dans l’opération de la cataracte.

De 1812 à 1813, il exerce librement la médecine à Livourne puis est nommé à Florence comme prosecteur auprès de Mascagni. Il collabore à la mise au point et à la publication des planches anatomiques de Mascagni et poursuit cette œuvre après la mort de son maître en 1815.

Son destin bascule en 1818. A Sainte Hélène, l’année 1818 est une des plus sombres que connaîtra l’Empereur prisonnier. En février, son plus proche compagnon, Jean-Baptiste Cipriani, maître d’hôtel mais aussi confident (avec lui Napoléon peut parler corse et italien) meurt subitement. La même année, Gourgaud puis Albine de Montholon (à qui on prête une liaison avec Napoléon) quittent l’île. Enfin, en août, Barry O’Meara, le médecin que les Anglais avaient placé auprès de Napoléon est expulsé de Sainte Hélène par le Gouverneur Hudson Lowe, qui lui reproche de s’être pris d’amitié pour son patient. De retour en Angleterre il dénoncera les conditions faites au prisonnier et contribuera à retourner l’opinion anglaise en faveur de Napoléon. Napoléon qui soupçonne Hudson Lowe d’avoir fait empoisonner Cipriani, refuse les médecins qu’on lui propose et exige un médecin choisi par sa famille. Le Gouvernement anglais en accepte le principe en janvier 1819. C’est le Cardinal Fesch et Madame Mère qui choisissent et proposent Antonmarchi. Les Anglais font trainer les choses et ce n’est qu’en juillet 1819 qu’Antonmarchi peut s’embarquer pour Sainte Hélène où il arrivera en septembre. Voilà un an que Napoléon dont la santé s’est dégradée vit sans médecin.

Accueilli fraichement par l’Empereur, qui par principe se méfie de la médecine, Antonmarchi découvre un patient affaibli et déprimé.

Tout comme O’Meara et les médecins consultés à distance, il diagnostique une hépatite et ne pressent pas le cancer de l’estomac qu’il découvrira à l’autopsie après le décès de son patient. Mais il lui propose une alimentation plus saine et un régime de vie qui, au moins pendant la plus grande partie de l’année 1820, lui redonnent force et bon moral. Et c’est lui qui l’accompagne du mieux qu’il peut pendant les derniers mois de sa vie. C’est aussi lui qui, avec l’aide d’un médecin anglais commis par Hudson Lowe, réalisera le masque mortuaire de l’Empereur

dont les copies constitueront l’un des supports de la légende. Il publie en 1825 un récit, Les derniers moments de Napoléon.

Au cours de ces deux années passées à Longwood, il semble avoir eu avec Fanny, l’épouse du Maréchal Bertrand, une liaison sentimentale qui chagrinera beaucoup Napoléon qui avait, sans succès, fait sa cour à la belle Fanny ; au point de dire à son époux qu’elle était la seule forteresse qu’il n’avait jamais pu conquérir.

Après la mort de l’Empereur, Antonmarchi rentre en Angleterre et se rend à Rome où il remet au Cardinal Fesch et à Madame Mère différents objets personnels qui lui ont été confiés par Napoléon. Il va voir également à Parme, Marie-Louise qui, depuis 1815, est Grande Duchesse de Parme. Il tente en vain de voir le Duc de Reichstadt, le fils de l’Empereur.

A partir de 1822, il ouvre un cabinet à Paris et reprend la publication des planches d’anatomie de Mascagni. Homme des Lumières, indifférent à la religion, c’est aussi dans le domaine des idées un libéral ; il entretient des relations suivies avec les libéraux belges qui luttent pour s’affranchir de la tutelle hollandaise, et notamment Louis de Potter qu’il a connu en Italie. En avril 1831, il va offrir ses services au Gouvernement National de Pologne, issu de la révolte contre la domination russe ; il y exerce pendant quelques mois les fonctions de Chirurgien en chef de l’Hôpital des Officiers-École d’application de Varsovie et s’efforce de réorganiser le service de Santé. Il quitte Varsovie le 6 septembre 1831, la veille de la chute de la ville reprise par les Russes. Pendant ce séjour polonais il a pu aussi observer le choléra qui frappe la Pologne et qui atteindra Paris en 1832 ; et il publie des observations statistiques sur cette pandémie. Cette participation active à l’insurrection polonaise lui vaut d’être surveillé dès son retour en France ; il craint même d’être arrêté.

En 1834 il fait à Paris la rencontre de Leonetto Cipriani, né à Centuri en 1812. A 22 ans, Leonetto a déjà un passé tumultueux : il a participé à la prise d’Alger puis est allé rejoindre son père en Amérique où le père et le fils ont acquis une immense fortune. Léonetto s’établira ensuite à Livourne où il deviendra un fervent partisan et acteur du Risorgimento italien. Ami de Victor-Emmanuel II, il sera fait Comte et Sénateur à vie du nouveau Royaume d’Italie avant de venir s’éteindre dans son château de Centuri en 1888.

Est-ce cette rencontre qui a déterminé Antonmarchi à partir pour le Nouveau Monde ? Il voyait triompher partout en Europe des régimes politiques qu’il exécrait et peut-être a-t-il voulu recommencer ailleurs une nouvelle vie. En juillet 1834 pendant un court séjour qu’il fait à Morsiglia, la maison paternelle de Baragogna est frappée et en partie détruite par la foudre. Il achète donc une nouvelle maison à Stanti où son père, son frère Dominique et ses deux sœurs célibataires pourront vivre jusqu’à leur mort.

En octobre 1834, il s’embarque pour la Louisiane. Le dernier médecin de Napoléon est reçu triomphalement à La-Nouvelle-Orléans et il s’y installe comme chirurgien. En 1837 il se rend au Mexique, où il séjourne quelques mois, puis à Cuba. Le hasard lui permet d’y rencontrer son demi-frère, Joseph-Marie, qui est de passage à Cuba. Il continue son voyage jusqu’à Santiago de Cuba à la rencontre de son cousin germain, Antoine-Jean Antonmarchi et y exerce encore la médecine. Atteint de la fièvre jaune, il meurt le 3 avril 1838, à l’âge de 49 ans.

Georges Ravis-Giordani

JAMES BOSWELL À MORSIGLIA

Le 11 octobre 1765, James Boswell, un jeune Ecossais de 25 ans, embarque à Livourne à bord d’un bateau toscan qui allait chercher du vin en Corse. Il débarque deux jours après à Centuri. On lui a en effet recommandé d’éviter Bastia où il risquerait d’être arrêté par les troupes françaises qui y tiennent garnison.

A cette époque il est d’usage dans l’aristocratie anglaise que les jeunes hommes, leurs études achevées, fassent en Europe un « grand Tour » qui peut prendre plusieurs années. Les destinations habituelles sont la France, l’Allemagne, l’Italie. James Boswell n’est pas un jeune aristocrate comme les autres : ce ne sont pas les aventures sentimentales et les plaisirs qui l’intéressent. Son projet est tout autre : « Je souhaitais faire un peu plus que suivre le cours ordinaire de ce qu’on appelle le tour de l’Europe ; et je songeai à la Corse comme étant un lieu que personne d’autre n’avait vu et ou je devrais trouver ce que l’on ne pouvait voir nulle part ailleurs, à savoir un peuple s’employant, à ce moment précis, à lutter pour sa liberté… ».

A peine arrivé en Europe, en 1764, il rendu visite à Voltaire et à Rousseau avec lequel il s’est longuement entretenu de la Corse. Rousseau lui a donné une lettre d’introduction pour le Général Pascal Paoli.

En Italie, le comte Rivarola, un Corse installé à Livourne, lui a donné des lettres de recommandation dont une pour le Signore Jacques Giacomini de Porrata, qui demeure à Morsiglia dans sa tour de Stanti. Quand il arrive à Morsiglia, Boswell apprend que son hôte vient de mourir ; mais son cousin le Signore Antoine Antonetti lui offre l’hospitalité de sa grande maison. Le lendemain, après avoir entendu avec curiosité (Boswell est protestant), la messe dans l’église Saint Cyprien, il part accompagné d’un guide à la rencontre de Pascal Paoli. Il mettra dix jours et traversera la Corse du nord au sud, observant avec intelligence et bienveillance tout ce qu’il voit. Il arrive le 22 octobre à Sollacaro où Pascal Paoli préside un tribunal itinérant. Pendant une huitaine de jours il observe le comportement de Pascal Paoli dans sa vie publique et dans sa vie privée, note ses propos qu’il rapporte au style direct. Son Journal de voyage fourmille d’anecdotes dans lesquelles apparaissent les qualités humaines et intellectuelles de Paoli, son énergie, sa détermination politique, sa hauteur de vues.

Après avoir quitté Paoli, Boswell continuera d’entretenir avec lui une correspondance. Il le recevra même en Écosse, en 1771, lors du premier exil de Paoli en Angleterre.

Mais surtout Boswell publiera en janvier 1768, sous le titre Account of Corsica (Panorama de la Corse) un ouvrage historique et géographique sur la Corse, suivi de son Journal de voyage. L’ouvrage connaît, dès sa parution, un succès considérable : trois éditions successives sont épuisées en une année et l’ouvrage est immédiatement traduit en français, allemand, hollandais, italien. Il contribue à faire connaître l’œuvre de Pascal Paoli, et à attirer les sympathies de l’Europe éclairée sur le sort malheureux de la Corse. C’est à travers l’ouvrage de Boswell que les « Insurgents » américains, connaîtront la Corse, son histoire et l’œuvre de Pascal Paoli. Napoléon aussi, dans sa jeunesse, lira Boswell.

Georges Ravis-Giordani